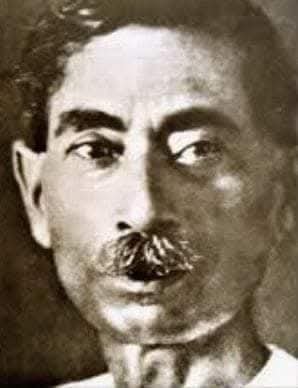

प्रेमचंद का रचना संसार बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण है

(31 जुलाई, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 145 वीं जयंती पर विशेष)

कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कृतियां सदा पाठकों के बीच जीवित रहेंगी। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण है । उनकी कहानियों के पात्र आज भी बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उसी तरह संघर्ष रत हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुकुम रानो से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र उसी तरह सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन रत हैं । यह बड़ा सवाल है। इतना कुछ बदल जाने के बावजूद आज भी उनकी कहानियों के पात्र उसी तरह लाचार, बेबस और निसहाय क्यों हैं ? हम सब विकास और आधुनिकता की जितनी भी बातें कर लें, लेकिन गांवों और कस्बों की सूरत अभी नहीं बदल पाई है । इन्हीं गांवों और कस्बों की सूरत को बदलने के लिए मुंशी प्रेमचंद लगातार अपने पात्रों के माध्यम से समाज को आईना और संघर्ष के लिए उठ खड़े होने की प्रेरणा देते रहे थे। इनकी कृतियां हर कालखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करती रही थीं, रही हैं और रहेंगी । प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे लेखक बनकर उभरे, जिन्होंने अपनी कलम और सोच की बदौलत प्रचलित कहानियों की धारा को ही बदल कर रख दी थी। उन्होंने, समकालीन व पूर्व के लेखकों को कहानी रचना कर्म की एक नई धारा से परिचित कराया था। उस कालखंड में यह बात प्रचलित थी कि हिंदी कहानियों में तिलस्म और ऐय्यारी का ही बोलबाला था । प्रेमचंद ने इस तिलस्म और ऐय्यारी को ध्वस्त कर रख दिया था ।

समाज में नित क्या घटनाएं घट रही हैं ? समाज किस ओर जा रहा है ? समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है ? पुरुषों और स्त्रियों की दशा क्या है ? उनका जीवन स्तर क्या है ? वे किस तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं ? समाज में बच्चों की स्थिति क्या है ? लड़कियों और बहुओं की स्थिति क्या है ? समाज में गरीबी और अमीरी की इतनी खाई क्यों है ? समाज में परिवारों के बीच तालमेल कैसा है ? लोगों का दांपत्य जीवन का कैसा है ? मेहनतकश मजदूरों की स्थिति कैसी है ? खून पसीना बहा कर खेती करने वाले कृषकों की स्थिति कैसी है ? ये तमाम महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे हमारी प्रचलित कहानियों से दूर थे।

प्रेमचंद ने कहानियों के महत्व को समझा और अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का सार्थक प्रयास किया था। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सच से लोगों को परिचित कराया। उनकी कहानियों का भारतीय जनमानस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लगभग तीन सौ कहानियां और बारह उपन्यास लिखा । इन कहानियों और उपन्यासों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उनकी तमाम कृतियां समाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। उनकी कृतियां सामाजिक मुद्दे पर समाज में एक नई चेतना लाना चाहती हैं। उनकी कृतियां समाज में एक नई बहस कराना चाहती हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ सामाजिक परिवर्तन है ।

उनकी कहानियों समाज के दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। उनके ही जीवन काल में जब उनकी कहानियां पत्रिकाओं में छप कर आती थीं, देखते ही देखते पाठकों के बीच लोकप्रिय हो जाया करती थी। उनकी कहानियां समाज में एक नई चेतना विकसित करने का काम किया है। समाज में जागृति लाने का काम किया है । प्रेमचंद जिस कालखंड में अपनी कहानियों को दर्ज कर रहे थे । गुलामी का दौर था । देश के स्वाधीनता सेनानी, देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए आंदोलनरत थे। तब भला प्रेमचंद इस आंदोलन से कैसे अलग रह सकते थे ? उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी इंस्पेक्टर पद की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और आजीवन स्वतंत्र रूप से लेखन करने का संकल्प लिया था। वे इस संकल्प के साथ पूर्णरूपेण लेखन से जुड़े रहे थे। फिर उन्होंने कभी भी सरकारी नौकरी की ओर मुख नहीं किया था। यह बात लिखने के पीछे उद्देश्य है कि उन्होंने अपनी कहानियों में जिन मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। वे आजीवन उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों पर चलते भी रहे थे।

वे एक कहानीकार के साथ एक संवेदनशील इंसान भी थी । उनमें अन्य लोगों की अपेक्षा संवेदना ज्यादा थी । यह संवेदना उनकी कहानियों में दिखती है। उनकी एक लोकप्रिय कहानी 'कफन' है,जो तत्कालीन समय , समाज और देश की आर्थिक दशा को प्रस्तुत करती है। ग़रीबी और भूख क्या होती है ? इस बात को भी प्रस्तुत करती है । जब आदमी भूखा होता है, तब उसकी मानसिक अवस्था कैसी हो जाती है ? भूख आदमी को कितना नृशंस बना देती है ? इसकी भी तस्वीर कफन कहानी में उभर कर सामने आती है । इसके साथ ही मनुष्य जब मनुष्यता का त्याग कर देता है, तब वही मनुष्य, राक्षस के रूप में कैसे तब्दील हो जाता है। एक मनुष्य को दूसरे लाचार मनुष्य की पीड़ा भी सुनाई नहीं पड़ती है । कफन कहानी में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक स्त्री की पीड़ा भी मनुष्य सुनाई नहीं पड़ती है । मनुष्य इतना नृशंस कैसे हो सकता है ? प्रसव पीड़ा से कराह रही एक स्त्री की पीड़ा तक उसे सुनाई नहीं देती है । क्या हमारे समाज का सच यही है ? सुबह, प्रसव पीड़ा से कराह रही स्त्री के मरणोपरांत, उसके दाह संस्कार के लिए मिले कुछ पैसे को, वे दोनों मनुष्य कैसे दुरुपयोग करते हैं। प्रेमचंद ने इस नृशंसता की तस्वीर बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। कफन कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के बदलते स्वरूप पर प्रहार किया । मनुष्य जब अपनी मनुष्यता छोड़ देता है, तब उसका रूप कितना नृशंस हो जाता है। इस कहानी को पढ़ने वाले किसी भी संवेदनशील पाठक की आंखें नम हो जाती हैं।

प्रेमचंद अपनी तमाम कहानियों के माध्यम से समाज के हर उथल-पुथल पर अपनी दृष्टि रखते हैं। एक परिवार में एक बहू की क्या भूमिका होनी चाहिए ? एक बेटी की क्या भूमिका होनी चाहिए ? एक बहू का अपने ससुराल के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए ? ऐसे पारिवारिक मुद्दे पर प्रेमचंद ने 'बड़े घर की बेटी' लिखकर पाठकों के बीच उनके ही आसपास घरों की घटनाओं को प्रस्तुत कर रख दिया। प्रेमचंद की कहानियों में समाज के अंतर्द्वंद्व, पीड़ा और शोषण की ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। प्रेमचंद के जमाने में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी अपनी पराकाष्ठा पर थी । आम आदमी का जीवन स्तर बहुत ही निम्न कोटि का बन चुका था। वहीं शासक और जमींदार वर्ग बहुत ही शानदार जीवन जी रहे थे । उन्होंने समाज के इस दोहरे जीवन पर जमकर प्रहार किया है। एक ओर गरीबी, भुखमरी और लाचारी है, तो दूसरी ओर बड़े-बड़े आलीशान भवनों में रात में पार्टियां चल रही थीं ।

प्रेमचंद ने अपने आप को कभी भी यह नहीं कहा कि मैं कलम का बादशाह हूं, कलम का जादूगर हूं बल्कि उन्होंने यह दर्ज किया कि मैं कलम का एक सिपाही हूं । अर्थात वे कलम के माध्यम से समाज की चौकीदारी करते हुए नजर आते हैं । आज भी उनकी कहानियां समाज में घटित हो रही घटनाओं की ही चौकीदारी करती नजर आती हैं। उन्होंने स्वयं को कलम का एक मजदूर कहा । इस कथन के पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है । एक मजदूर जो अपने खून पसीने बहाकर एक इमारत को रूप आकार प्रदान करता है । उस मजदूर का वास्तविक जीवन कैसा होता है ? यह भी विचार करने की जरूरत है । मजदूरों के जीवन पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने मजदूरों के खून पसीने पर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है।

उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात पर जोरदार प्रहार किया है। 'सवा सेर गेहूं' कहानी के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणवाद व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार किया है । प्रेमचंद का मानना है कि समाज में रहने वाले हर जाति, धर्म ,वर्ग और वर्ण के लोग एक हैं। सबों को ईश्वर ने बनाया है । तब जाति , धर्म, वर्ग ,वर्ण के नाम पर अलग-अलग क्यों हैं ? जात पात के नाम पर कितनी नृशंसता बढ़ती हैं ? किस तरह दलितों, वंचितों को समाज में दबाकर रखा जाता है। सवा सेर गेहूं के माध्यम से कहानीकार प्रेमचंद ने एक हरिजन की पीड़ा और बेबसी को पाठकों के बीच रखा है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से एक नव जागृति लाने का काम किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। 'नमक का दरोगा' 'दो बैलों की कथा' 'पंच परमेश्वर' आदि कहानियां समाज के उसी यथार्थ पर बुनी गई हैं । बस जरूरत है, उसे समझने की ।